Was passiert bei einer Prellung? Was sind die Symptome und Folgen einer Prellung? Was ist die wirksamste Behandlung für Prellungen?

- Posttraumatische Arthritis

- Ursachen der posttraumatischen Arthritis

- Pathogenese – Mechanismus der Krankheitsentstehung

- Welche Arten von Hämatomen gibt es?

- Ursachen und Symptome

- Fußprellung

- Wie kann diese Schwellung gelindert werden?

- Woran erkennt man den Unterschied zwischen einer Prellung und einer Fraktur?

- Erste Hilfe

- Klinische Erscheinungsformen des posttraumatischen Syndroms

- Stadium I

- Stadium II

- Stadium III

- Diagnose des posttraumatischen Syndroms

- Schweregrad von Zehenprellungen

- Notfallbehandlung bei einer Zehenprellung

- Wann Sie bei einer Prellung der unteren Gliedmaßen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen sollten

- Ursachen einer Beinprellung

- Offene Fraktur

- Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einer Fußprellung und einer Fraktur?

- Prellungen: Symptome und Folgen. Was sind die Risiken einer Prellung?

- Behandlung eines Blutergusses

- Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einer Prellung

- Behandlung von Prellungen in der Akutphase

- Behandlung von Blutergüssen: Rekonstruktive Therapie von Blutergüssen

Posttraumatische Arthritis

Gelenkverletzungen sind sehr häufig. Vor allem Knie und Knöchel können betroffen sein. Heute weiß man, dass eine posttraumatische Arthritis fast immer auftritt, auch bei kleineren Gelenkverletzungen. Ob der Entzündungsprozess chronisch oder akut ist, hängt von der Schwere der Verletzung, der Beschaffenheit des Körpers und der rechtzeitigen medizinischen Versorgung ab. Deshalb lohnt es sich auch nach einer leichten Verletzung, eine Klinik aufzusuchen.

Bei der posttraumatischen Arthritis handelt es sich um eine Entzündung des Gelenks unmittelbar oder einige Zeit nach der Verletzung. Die Entzündung entwickelt sich immer nach der Verletzung. In einigen Fällen entwickelt sie sich unmerklich und verschwindet ohne Folgen, häufiger jedoch äußert sie sich Monate oder sogar Jahre später mit Schmerzen und Gelenkfunktionsstörungen.

Sie ist häufiger bei jungen Männern anzutreffen. ICD-10-Code M13.8 – andere spezifizierte Arthritis.

Ursachen der posttraumatischen Arthritis

Bei der Entwicklung einer posttraumatischen Arthritis ist ein Trauma die Hauptursache. Akute Verletzungen wie Prellungen, Verrenkungen oder Brüche werden immer vom Opfer bemerkt und können auf eine nachfolgende Entzündung im Gelenk zurückgeführt werden. In den meisten Fällen ist dies ein Grund, einen Arzt aufzusuchen.

Verletzungen können auch chronischer Natur sein. Dies ist der Fall, wenn Sie ständig Gewichte heben, übergewichtig sind und eine sitzende Lebensweise führen. Manchmal erscheint eine akute Verletzung dem Verletzten geringfügig, und das Auftreten von Arthritis-Symptomen kann nicht auf die Verletzung zurückgeführt werden. Dies sind die gefährlichsten Verletzungen, weil der Patient fast nie rechtzeitig einen Arzt aufsucht, wodurch Zeit verloren geht und der Zustand chronisch und zerstörerisch wird.

Sportler, Menschen, die schwere körperliche Arbeit verrichten (Bergleute, Seeleute), übergewichtige Menschen und Menschen mit einer sitzenden Lebensweise sind gefährdet, eine traumatische Arthritis zu entwickeln. Auch Menschen, die an chronisch entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparats leiden, sind gefährdet: rheumatoide Arthritis, Gicht usw.

Pathogenese – Mechanismus der Krankheitsentstehung

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass bereits eine kleine Verletzung die Entwicklung eines Entzündungsprozesses auslöst. Dieser findet auf zellulärer Ebene statt. Die Zellen des intraartikulären Gewebes produzieren proinflammatorische (entzündungsfördernde) biologisch aktive Substanzen – Prostaglandine, Zytokine usw. Ein Entzündungsprozess, der mit einer akuten, leichten Verletzung (leichte Prellung) beginnt, kann nach einiger Zeit zu einer vollständigen Genesung führen.

Bei Vorhandensein von Risikofaktoren wie verminderter Immunität, verschiedenen chronischen Krankheiten und Fettleibigkeit hält die Entzündung jedoch länger an und führt allmählich zu degenerativen und dystrophischen Veränderungen im Gelenk und zur Beeinträchtigung seiner Funktion.

Bei schweren Verletzungen wird zusätzlich zu dem oben beschriebenen Mechanismus ein Prozess der Nekrose (Absterben) von Knorpelzellen (Chondrozyten) direkt durch die mechanische Einwirkung aktiviert. Die Chondrozyten, die den Nekrosebereich umgeben, verfügen über einen Mechanismus der Autolyse (Selbstzerstörung). Das Knorpelgewebe wird zerstört, und dieser Prozess wird durch eine anhaltende Entzündung begünstigt. Anstelle des zerstörten Knorpels bildet sich Bindegewebe (Pannus), das die Beweglichkeit des Gelenks einschränkt. Das subchondrale Knochengewebe beginnt zu wachsen, was zu einer Verformung des Gelenks führt. Mit der Zeit wird die Hüftpfanne durch Knochengewebe ersetzt, und es kommt zur Ankylose – einer vollständigen Ruhigstellung des Gelenks.

Welche Arten von Hämatomen gibt es?

Je früher sich nach einer schweren Prellung ein Hämatom bildet, desto schwieriger wird die Genesung. Diese Verletzungen können in mehrere Kategorien eingeteilt werden:

- Leichte. Entwickelt sich innerhalb von 24 Stunden. Das Schmerzempfinden ist gering.

- Mäßiger Schweregrad. Entwickelt sich innerhalb von fünf bis sechs Stunden und wird von Schwellungen und Schmerzen begleitet. Wenn sich nach einer Prellung ein Hämatom im Bein oder Arm bildet, kann die Funktion der Gliedmaße leicht beeinträchtigt sein.

- Eine schwere Prellung kann innerhalb weniger Stunden auftreten und mit einer deutlichen Funktionsstörung des Beins oder Arms, Schwellungen und Schmerzen einhergehen.

- Leichte Formen von Hämatomen sind am häufigsten. Es handelt sich dabei in der Regel um blaue Flecken.

Prellungen können auch nach anderen Kriterien eingeteilt werden. Zum Beispiel:

- Nach der Tiefe der Stelle. In diesem Fall kann die Verletzung subkutanes Gewebe (subkutane Hämatome), Schleimhäute, Muskelgewebe (intermuskulär), Faszien (subfaszial) betreffen.

- Auch der Blutstatus wird überwacht. Das Hämatom kann frisch (kein gerinnendes Blut), geronnenes Blut oder lysiert (altes Blut, das nicht gerinnen kann) sein. Lysierte Verletzungen werden nach 14-20 Tagen festgestellt, geronnene Verletzungen nach einigen oder drei Tagen.

- Dies hängt von der Ausbreitung des Blutes ab. Ein Hämatom kann diffus sein (wenn das Blut alle Gewebe durchdringt, breitet es sich recht schnell aus), kavernös (Ansammlung von Blut zwischen Körperhöhlen), drainierend (die Höhle füllt sich mit Blut und es bildet sich ein bindegewebiger ‚Sack‘ um sie herum).

- Blutungen können sowohl pulsierend sein (Blut strömt ungehindert aus den Gefäßen) als auch nicht pulsierend (das gerissene Gefäß wird durch ein Blutgerinnsel verstopft). Sie können auch arteriell, venös oder gemischt sein.

Die Lage des Risses hängt auch von der Stelle ab, an der die Verletzung entstanden ist.

Ursachen und Symptome

Diese Verletzungen treten nach einer Prellung zweiten Grades auf. Die Hauptursachen sind Kapillarschäden und Muskelrisse. Die Symptome sind jedem bekannt: Blutergüsse. Die Stelle, an der sich das Blut angesammelt hat, schmerzt und schwillt leicht an.

Die Blutansammlung nach einer Prellung ist jedoch nicht nur ein unangenehmes Gefühl. Solche Verletzungen können gefährlich sein. Wenn die Prellung in einem Gelenk oder einem inneren Organ entstanden ist, kann sie lebensbedrohlich sein. Wenn ein Gelenk oder die Wirbelsäule verletzt ist, kann es zu Problemen des Bewegungsapparats kommen. Die Halo Clinic!!! bietet Behandlungen für die Wirbelsäule und die Gelenke an.

Wenn sich Blut im Bauchraum ansammelt, kann dies zu einer Bauchfellentzündung (Peritonitis) führen. Ein großes Hämatom kann zu einer Infektion, Sklerose und Entzündung führen. Ein Kopfhämatom nach einer Prellung kann zu kognitiven Beeinträchtigungen, Lähmungen und Tumorbildung führen.

Es ist notwendig, einen Unfallchirurgen aufzusuchen, um zu verhindern, dass der Zustand chronisch wird. Die Hilfe des Arztes ist in mehreren Fällen erforderlich:

- wenn die Verletzung umfangreich ist;

- wenn die Schwellung sehr stark ist;

- wenn der Verdacht auf eine Gelenk- oder Knochenverletzung besteht;

- wenn die Verletzung die Augen, den Kopf oder den Unterleib betrifft.

Es lohnt sich auch, unsere Ärzte aufzusuchen, wenn der Bluterguss länger als 14 Tage nicht abheilt.

Besteht der Bluterguss über einen längeren Zeitraum, lohnt es sich, zur Diagnose in unsere Klinik zu kommen. Dazu gehören:

- ULTRASOUND. Eine der aussagekräftigsten visuellen Methoden. Sie kann an allen Organen und Körperteilen sowie an Gelenken durchgeführt werden. Es ist keine besondere Vorbereitung erforderlich.

- Röntgenaufnahme. Erforderlich bei Gelenk- und Schädelverletzungen.

- Computertomographie, Magnetresonanztomographie. Kann helfen, Hämatome im Gehirn und in der Wirbelsäule zu erkennen. Die Computertomographie ist kostengünstiger als die Kernspintomographie, liefert aber auch gute visuelle Informationen.

Fußprellung

Eine Prellung des Fußes, ICD-10-Kode S90.3, ist eine unkomplizierte Verletzung der Muskeln, des Unterhautgewebes und der Haut, ohne dass die Integrität beeinträchtigt ist. Das Hauptsymptom eines Blutergusses sind starke Schmerzen im Bein, die fast sofort auftreten.

Lebendige Haut kann auch nach einer Prellung oder nach einiger Zeit auftreten. Eine Prellung kann zu einem kleinen Bluterguss oder einer Schwellung führen. Der Schmerz verstärkt sich nach einigen Stunden, wird scharf und akut und kann dann dumpf und unangenehm werden.

Wenn die Gefahr eines Knochenbruchs völlig ausgeschlossen ist, klingen die Schmerzen nach einigen Tagen ab. Es ist jedoch wichtig, daran zu denken, dass bei einer Verschlimmerung der Schmerzen dringend ein Arzt aufgesucht werden sollte. In den ersten vierundzwanzig Stunden nach der Prellung kann es zu Schwellungen im Fußbereich kommen.

Wie kann diese Schwellung gelindert werden?

Um die Schwellung zu reduzieren, sollten Sie den verletzten Fuß so bald wie möglich nach der Verletzung mit kalter Nahrung oder Eis kühlen und einen Druckverband anlegen. Dies verringert die Entzündung und beschleunigt somit den Heilungsprozess.

Ein Hämatom ist die Folge einer Blutung im Weichteilgewebe des Fußes. Größe und Farbe des Blutergusses hängen in erster Linie von der Stärke des Aufpralls ab. Wenn das Unterhautfettgewebe beschädigt ist, zeigt sich der Bluterguss in der Regel sofort 1-3 Tage nach der Verletzung. Wenn die Verletzung sehr tief ist, kann es sein, dass das Hämatom gar nicht sichtbar ist.

Ärzte weisen auch darauf hin, dass der Bluterguss allmählich seine Farbe ändert: Ein frischer Bluterguss hat eine leuchtend rote Färbung, aber etwas später kann er lila werden. Am 4. und 5. Tag hat das Hämatom eine dunkelblaue Farbe, und danach ist es leicht gelblich.

Woran erkennt man den Unterschied zwischen einer Prellung und einer Fraktur?

Knochenverletzungen und Frakturen verursachen folgende Symptome, die bei einer Fußprellung nie auftreten:

- Übermäßige Beweglichkeit an der Verletzungsstelle, unnatürliche Beugung und Streckung der verletzten Gliedmaße.

- Knirschen im betroffenen Bereich: Wenn Sie Ihre Finger vorsichtig um die verletzte Stelle legen, hören Sie ein charakteristisches Knacken, das auf eine Fraktur hindeutet, ähnlich dem Knirschen von Schnee.

- Bei einer offenen Fraktur befinden sich Knochenfragmente in der Wunde, bei einer verschobenen Fraktur liegt eine unnatürliche Stellung der Gliedmaße vor.

Für eine genauere und professionelle Differenzialdiagnose sollte der Patient einen Unfallchirurgen aufsuchen und eine Röntgenaufnahme in zwei Projektionen des verletzten Bereichs anfertigen lassen. Auf dem Röntgenbild werden die knöchernen Strukturen sichtbar und die Diagnose wird so genau wie möglich gestellt.

Erste Hilfe

Jeder Mensch sollte wissen, was bei einer solchen Verletzung zu tun ist, wie man Erste Hilfe leistet und wie man in einer Notsituation nicht verwirrt wird. Durch klares, gut koordiniertes Handeln kann jeder nicht nur sich selbst, sondern auch anderen helfen. Die Geschwindigkeit und der Erfolg der weiteren Behandlung und Genesung hängen davon ab, wie gut die Erste Hilfe unmittelbar nach einer Verletzung durchgeführt wird.

Es ist erwiesen, dass sich die Zeit der vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit und der Genesung um fast 40 % verkürzt, wenn innerhalb der ersten 10 bis 15 Minuten nach einer Gliedmaßenverletzung richtig Erste Hilfe geleistet wird.

Wenn die Person vor Ihnen eine Fußverletzung erlitten hat und es sich wahrscheinlich um eine Prellung handelt, sollten Sie:

- Rufen Sie einen Krankenwagen (ohne medizinische Ausbildung ist es recht schwierig, eine korrekte Diagnose zu stellen und zwischen einer Weichteilverletzung und einer Verstauchung oder einem Bruch zu unterscheiden; um Fehldiagnosen zu vermeiden, sollten Sie Spezialisten hinzuziehen).

- Legen Sie den Patienten auf eine flache Unterlage und lagern Sie das Bein leicht erhöht, Sie können ein steifes Kissen unter das Bein legen. Die Haltung sollte für den Patienten bequem sein und so gewählt werden, dass er am wenigsten Schmerzen verspürt.

- Legen Sie 20 Minuten lang Kälte auf den geschwollenen Fuß. Das kann in ein Tuch eingewickeltes Eis sein oder ein gefrorenes Hähnchen oder ein Stück Fleisch aus der Tiefkühltruhe, ebenfalls in ein Handtuch eingewickelt, oder eine Flasche mit kühlem Wasser. Kälte lässt das Gewebe abschwellen, verhindert weitere Entzündungen und lindert Schmerzen.

- Bei Hautverletzungen (Schürfwunden, Kratzer, Wunden) am Fußrücken, an den Zehen oder an der Unterseite der Fußsohle sollten diese mit Wasserstoffperoxid behandelt oder mit Jod oder Kräutern desinfiziert werden.

- Bei unerträglichen Schmerzen oder starker Unruhe kann ein Analgetikum verabreicht werden: No-shpa, Drotaverin, Spasmaton, Ketorolac.

Klinische Erscheinungsformen des posttraumatischen Syndroms

Die Symptome des posttraumatischen Syndroms variieren je nach Stadium.

Stadium I

Stadium I ist akut und kann bis zu drei Monate andauern. Die Symptome sind wie folgt:

- Schmerzen unterschiedlichen Ursprungs: schmerzend, brennend, kalt, pochend;

- Schwellung der betroffenen Gliedmaße;

- eingeschränkte Beweglichkeit;

- verminderte Muskelkraft.

Stadium II

Das Stadium II wird als dystrophisch bezeichnet und dauert bis zu zwölf Monate, oft aber auch länger. Während dieses Zeitraums kommt es zu dystrophischen Veränderungen an der betroffenen Gliedmaße, die zu einer Verdickung der Haut führen und von Folgendem begleitet werden.

- Blässe oder Blaufärbung der Haut;

- Trockene Haut;

- Atrophie des Unterhautfettgewebes;

- Erhöhte Einschränkung der Gelenkbeweglichkeit;

- Verminderte Knochendichte.

Stadium III

Im dritten, atrophischen Stadium sind die Schmerzen stark und nehmen deutlich zu, wenn das verletzte Bein oder der verletzte Arm auch nur leicht bewegt wird. Es kommt zu einer Deformierung aufgrund von Muskelschwund, und die Schwellung geht zurück.

Diagnose des posttraumatischen Syndroms

Da es keine spezifischen instrumentellen Diagnosemethoden gibt, stellen die Spezialisten der CELT-Klinik für Schmerztherapie die Diagnose des posttraumatischen Syndroms auf der Grundlage der Symptome. Dies geschieht anhand eines Algorithmus, der das Thema und die körperlichen Symptome in der Anamnese des Syndroms mit einbezieht.

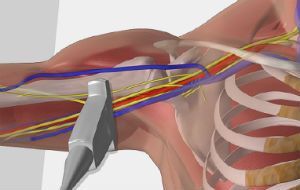

Darüber hinaus kann eine Reihe von instrumentellen Diagnosemethoden eingesetzt werden, um die Beteiligung des sympathischen Nervensystems an der Entstehung von Schmerzen festzustellen. Zu diesen Techniken gehören:

- Sympathikusblockade;

- Prüfung der Hauttemperatur;

- Prüfung der sudomotorischen Funktion;

- Die Methode der evozierten kutanen sympathischen Potentiale.

Schweregrad von Zehenprellungen

Zehenprellungen können je nach Schwere der erlittenen Verletzung in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Es gibt vier Schweregrade von Zehenprellungen.

Sie ist gekennzeichnet durch eine leichte Verletzung der Hautschichten mit äußeren Symptomen in Form von Kratzern oder Schürfwunden. Eine solche Prellung bildet sich in der Regel innerhalb weniger Tage ohne besondere Behandlung zurück.

Es können Schwellungen und Blutergüsse des Muskelgewebes auftreten. Die Schmerzen sind ziemlich stark.

Diese Art von Verletzung kann durch einen starken Schlag verursacht werden, der das Gewebe beschädigt (es kann zu einer Verrenkung kommen).

Es handelt sich um die schwerste Prellung des Fingers, bei der die Funktion des verletzten Bereichs beeinträchtigt ist. Sie geht häufig mit Knochenbrüchen, Verrenkungen und sogar Frakturen einher.

Notfallbehandlung bei einer Zehenprellung

Bei einer Zehenprellung betreffen die pathologischen Veränderungen nur die Weichteile, einschließlich Sehnen, Muskeln und Haut. Die Verletzung äußert sich durch eine zunehmende Schwellung und starke Schmerzen in diesem Bereich. Eine schwere Prellung des großen Zehs kann zu einer Quetschung der Nagelplatte führen, die sich verdunkelt, sich am Zeh ablöst und schließlich ganz abfällt. Wenn der Zeh geprellt ist, leisten Sie der betroffenen Person sofort erste Hilfe:

– Kälte anwenden. Legen Sie den Fuß in ein Gefäß mit kaltem Wasser. Auf den geprellten Zeh kann eine Eiskompresse aufgelegt werden, wobei Eis aus dem Gefrierschrank verwendet und auf die verletzte Stelle aufgelegt wird. Dadurch wird verhindert, dass die Schwellung auf die Nerven drückt und länger anhaltende Schmerzen verursacht.

– Auftragen einer Salbe. Tragen Sie nach dem Anlegen einer kühlenden Kompresse eine entzündungshemmende oder schmerzlindernde Salbe auf den geprellten Daumen oder eine andere Stelle auf.

– Einnahme von Tabletten. Wenn die Schmerzen so stark sind, dass sie nicht ertragen werden können, können Analgin, Solpadein oder Ketorol eingenommen werden.

– Für Ruhe sorgen. Um eine Zehenprellung zu heilen, ist es wichtig, dem Fuß Ruhe zu gönnen. Am besten ist es, das Haus in den ersten Tagen nicht zu verlassen. Dadurch wird verhindert, dass Blut in den Zeh fließt und sich eine Schwellung bildet.

Wann Sie bei einer Prellung der unteren Gliedmaßen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen sollten

Suchen Sie sofort einen Unfallchirurgen auf, wenn Sie eines der folgenden Symptome beobachten. Diese können auf ernstere innere Blutungen hinweisen:

- Symptome, die sich nicht bessern oder verschlimmern

- Fieber von 38°C oder mehr

- Schmerzen, Taubheit oder Schwäche in einem oder beiden Beinen

- Übelkeit oder Erbrechen

- schneller Puls

- blasse Haut an den Beinen

- flache Atmung

- Schwindel oder Ohnmacht.

Ursachen einer Beinprellung

Prellungen und innere Blutergüsse der unteren Gliedmaßen können auf viele verschiedene Arten auftreten, meist als Folge eines Unfalls oder eines stumpfen Traumas. Beinprellungen sind bei Sportlern sehr häufig. Direkte Schläge oder Stürze sind in der Regel die Ursache für die Verletzung. Bei einer Verletzung spannen sich die Muskeln an und beugen sich auf unnatürliche Weise. Beinprellungen treten häufig im Quadrizepsmuskel an der Vorderseite des Oberschenkels auf, einem Bereich, der direkten Stößen ausgesetzt sein kann.

Die Behandlung von Prellungen und Blutergüssen an den Innenseiten der Beine ist individuell und hängt von der Lage und Schwere des Blutergusses und des Hämatoms ab. Bei der Behandlung von Prellungen der unteren Gliedmaßen gilt die Formel:

- Ausruhen. Vermeiden Sie weitere anstrengende Aktivitäten mit dem Bein

- Eis. Eis für 10-30 Minuten auf den betroffenen Teil des Beins auftragen.

- Kompression. Legen Sie eine Kompresse auf die betroffene Stelle des Beins.

- Hochlagern. Heben Sie das Bein über die Herzhöhe an.

Bei schwereren Beinverletzungen kann Ihr Unfallchirurg die Einnahme von Schmerzmitteln empfehlen. Vermeiden Sie es, die verletzte Stelle zu erwärmen und zu massieren, solange sie heilt. Eine Rehabilitation der verletzten Stelle ist erforderlich. Zu den ersten Schritten gehören Dehnungsübungen. Der Arzt wird dann Kräftigungs- und Belastungsübungen verschreiben.

Offene Fraktur

Eine weitere Möglichkeit, einen geprellten Fuß von einer offenen Fraktur zu unterscheiden, ist die nächste. Ein offener Bruch, bei dem die Haut am Fuß gebrochen ist, ist nicht schwer zu erkennen. In der offenen Wunde kann Knochen sichtbar sein, die Schwellung kann zunehmen und der Fuß kann bluten.

Es gibt Fälle, in denen eine Fraktur im Fuß überhaupt keine Schmerzen verursacht. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn eine übermäßige Adrenalinproduktion vorliegt. Die Schwellung kann fast sofort auftreten oder erst nach einiger Zeit einsetzen. Die Dauer des Hämatoms hängt auch von der Menge des Muskelgewebes um die Verletzung herum ab.

Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einer Fußprellung und einer Fraktur?

Nur ein erfahrener Arzt wird in der Lage sein, die Art der Verletzung zu bestimmen und gegebenenfalls zusätzliche diagnostische Methoden anzuwenden: z. B. CT-Scans und Röntgenaufnahmen. Daher sollte der geprellte Fuß bei leichtem Verdacht auf eine Fraktur nicht belastet oder bewegt werden.

Bei einem geprellten Fuß sollte ein ruhigstellender Verband oder eine Schiene angelegt werden, um den verletzten Fuß zu stabilisieren. Der geprellte Fuß sollte gekühlt und mit Schmerzmitteln behandelt werden, um die Blutgefäße zu verengen.

Bei einem offenen Bruch sollte der Fuß mit einem sterilen Verband versorgt werden. In besonders schweren Fällen kann der Arzt Wärme für den Fuß verschreiben. Je nachdem, ob es sich um eine Prellung oder eine Fraktur handelt, sollte man sich schnellstens ins Krankenhaus begeben, wo der Arzt die notwendigen Untersuchungen durchführt und die geeignete Behandlung verordnet.

Prellungen: Symptome und Folgen. Was sind die Risiken einer Prellung?

Die wichtigsten Symptome sind. Prellungen sind Schmerzen an der verletzten Stelle, Blutungen durch das Platzen von Blutgefäßen, die Bildung eines Hämatoms und Schwellungen. Starke Schmerzen nach einer Prellung können bedeuten, dass ein Knochenschaden vorliegt. Schmerzen, das erste Symptom einer PrellungDie Schmerzen treten unmittelbar und stark zum Zeitpunkt der Verletzung auf. Danach lassen die Schmerzen leicht nach oder sind mäßig, und 1 bis 3 Stunden nach der Verletzung nehmen sie wieder zu oder verstärken sich deutlich. Eine Veränderung der Art des Schmerzes oder eine Zunahme seiner Intensität ist auf eine Zunahme der posttraumatischen Schwellung, der Blutung oder des Hämatoms zurückzuführen.

Bei der Bluterguss Die Beweglichkeit der Gelenke bleibt zunächst erhalten, wird aber mit zunehmender Blutung und Ödem unmöglich, insbesondere bei Hämarthrosen. Dazu gehören Prellungen im Unterschied zu Frakturen und Verrenkungen, bei denen eine aktive oder passive Bewegung unmittelbar nach der Verletzung unmöglich wird.

Die Schmerzen sind besonders stark bei Prellung der Knochenhaut, wie z. B. bei einer Prellung der vorderen Seite des Unterschenkels oder des Ellennervs. Starke Schmerzen können zu einem Schmerzschock führen. Blutungen an der Stelle einer Prellung können punktuell sein, sowohl in der Haut als auch im Unterhautgewebe, in Form von Blutergüssen, aber auch in Form von erheblichen Blutansammlungen im Unterhautgewebe (Hämatomen). Blutungen, die tief in das Gewebe eindringen, führen häufig zu einer zusätzlichen Traumatisierung des angrenzenden Gewebes durch Kompression, begleitet von einer allmählichen Zunahme der Schmerzen und Funktionseinschränkungen.

Der Zeitpunkt des Blutergusses hängt von der Tiefe der Blutung ab. Zum Zeitpunkt der Bluterguss der Haut und des Unterhautgewebes tritt er sofort auf, innerhalb der ersten Minuten bis Stunden. Muskelprellungen, Periostprellungen treten am 2. oder 3. Tag auf und sind manchmal weit vom Ort der Prellung entfernt. Spätere Blutergüsse, vor allem weit entfernt vom Ort der BlutergussesDies ist ein ernstes Symptom und erfordert weitere Untersuchungen, z. B. in der Radiologie, um eine Fraktur oder einen Knochenbruch auszuschließen. Die Farbe des Blutergusses verändert sich etwas durch den Abbau von Hämoglobin. Ein frischer Bluterguss ist rot, verfärbt sich dann violett, wird blau, nach 5-6 Tagen grün und dann gelb. Die Farbe des Blutergusses zeigt das Alter der Verletzung an.

Behandlung eines Blutergusses

Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einer Prellung

Sie ist in den ersten Stunden nach einer Prellung sehr wichtig. in den ersten Stunden nach einer Prellung zu prüfen, ob Knochen, Gelenke oder innere Organe beschädigt oder gebrochen sind, weshalb es am besten ist, einen Unfallchirurgen aufzusuchen. Es ist ratsam, sofort nach der Verletzung einen Druckverband anzulegen und die verletzte Stelle zu schonen, z. B. mit einem Schal, um den verletzten Arm zu stützen. Wenn eine Prellung vorliegt Prellung Wenn die geprellte Stelle Abschürfungen oder Kratzer aufweist, sollten zunächst Desinfektionsmittel aufgetragen werden. Wenn das Bein geprellt ist, sollte es einige Tage lang hochgelagert und geschont werden und dann allmählich gestreckt werden, wenn der Schmerz und die Schwellung zurückgehen. Das Bein oder der Arm dürfen nicht gelähmt werden, da dies die Verletzung verschlimmern kann. In den ersten 24 Stunden werden Prellungen ausschließlich mit Kälte behandelt, die eine Verengung der Blutgefäße bewirkt, wodurch die Blutung gestoppt wird und außerdem eine schmerzlindernde Wirkung erzielt wird.

Behandlung von Prellungen in der Akutphase

Nach 24 Stunden ist eine Kühlung nicht mehr erforderlich. Der nächste Schritt ist die Erwärmung; warme Bäder, Umschläge und Lotionen helfen, die Schwellung zu reduzieren und den Bluterguss aufzulösen. In diesem Stadium der Behandlung Blutergüsse NANOPLAST forte, ein heilendes, entzündungshemmendes Pflaster, kann in dieser Phase der Behandlung von Prellungen sehr wirksam eingesetzt werden. >>>>

Dank seiner einzigartigen Eigenschaften hat das therapeutische Pflaster NANOPLAST forte nicht nur eine schmerzlindernde Wirkung, sondern verbessert auch die Blutzirkulation im verletzten Bereich und beschleunigt die Resorption von Hämatomen. Die Behandlungsdauer liegt in der Regel zwischen 3 und 9 Tagen.

Behandlung von Blutergüssen: Rekonstruktive Therapie von Blutergüssen

Nicht reiben an der geprellten Stelle Dies kann zu einer ernsten Komplikation führen: Thrombophlebitis (Blutgerinnsel, das eine Vene verstopft). Wenn die Schwellung und der Bluterguss über längere Zeit anhalten, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Bei mittelschweren bis schweren Blutergüssen wird eine physiotherapeutische Behandlung mit UHF-Geräten, Magneten, Elektrophorese mit medizinischen Lösungen empfohlen.

Lesen Sie mehr:- Geschlossene Fraktur des Sprunggelenks.

- Prellung des Sprunggelenks.

- Schienbein und Wadenbein.

- Wie man eine Fraktur von einer Verstauchung des Knöchels unterscheidet.

- Verstauchte Bänder im Mittelfußbereich.

- Beschädigte Bänder des Sprunggelenks.

- Schienbeinprellung.

- Behandlung von Bänderrissen im Sprunggelenk.