Diese Klassifizierung ist zwar weit verbreitet, hat aber ihre Grenzen, da sie auf Symptomen beruht, die nach der Erfrierung auftreten, und keine Bewertung des Grades der Gewebebeteiligung in der Zeit vor der Erfrierung (vor dem Auftauen) zulässt. Diese Klassifizierung wird häufig in vereinfachter Form dargestellt, wobei zwischen oberflächlichen Erfrierungen (Grad 1-2) und tiefen Erfrierungen (Grad 3-4) unterschieden wird.

- Foto Grabenfuß.

- Grabenfuß

- Verursacht

- Ätiologie der Entwicklung des Grabenfußsyndroms.

- Pathogenese des Fußgrabens.

- Ursachen

- Pathogenese

- Behandlung und Prognose

- Wie man die Krankheit erkennt – Beschreibung des klinischen Bildes

- Stadien und Schweregrade der Krankheit

- Für wen besteht die Gefahr einer ‚Erfrierung ohne Erfrierung‘?

- Wie wird der Grabenfuß behandelt?

- Ursachen

- Klassifizierung und klinische Erscheinungsformen.

- Erfrierungen

- Einfrieren

Foto Grabenfuß.

Grabenfuß

Der Grabenfuß ist eine Fußerkrankung, die sich bei längerem Tragen von engem, nassem Schuhwerk bei kalten Temperaturen entwickelt. Das Risiko, daran zu erkranken, ist besonders hoch, wenn man sich in einer Zwangslage befindet, in der man die Füße nicht bewegen kann. Die Krankheit ist eine Läsion der Haut, des Unterhautgewebes und des Nervengewebes, und die Symptome sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Sie ist eine Form von Erfrierungen und kann nicht nur an den Füßen, sondern auch an den Händen auftreten.

Verursacht

Die Hauptursache für den Grabenfuß sind die Auswirkungen von niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Als Folge dieser Reaktion wird die Haut der Füße geschwürig und verliert allmählich an Empfindlichkeit. Wenn diese Veränderungen nicht rechtzeitig bemerkt und behandelt werden, entzünden sich die Nervenfasern und werden irreversibel geschädigt.

Die Krankheit verdankt ihren Namen der Tatsache, dass sie erstmals während des Krieges beschrieben wurde (Schützengrabenfuß). Soldaten, die lange Zeit in nassen Stiefeln in den Schützengräben verbringen mussten, ohne sie wechseln zu können, litten häufig unter Hautgeschwüren und Sensibilitätsverlust. Ähnliche Symptome traten auch bei Menschen auf, die in den Schützengräben arbeiteten.

Die Manifestation der Krankheit ist jedoch nicht an die berufliche Tätigkeit gebunden. Die Pathologie kann bei jedem auftreten, der sich in kaltem und nassem Schuhwerk im Freien aufhält. Da der Mechanismus der Krankheit mit der Ruhigstellung des Fußes und der Zehen zusammenhängt, ist enges Schuhwerk am gefährlichsten.

Ätiologie der Entwicklung des Grabenfußsyndroms.

Die wichtigsten ätiologischen Faktoren für die Entwicklung sind:

- Feuchtigkeit und ihr ständiger oder längerer Kontakt mit der Haut des Fußes. Feuchtigkeit ist der wichtigste ätiologische Faktor, der die wärmeisolierende Funktion von Schuhen deutlich verringert;

- Niedrige, aber nicht unter Null liegende Temperaturen. Das Syndrom tritt am häufigsten bei Temperaturen zwischen +2 Grad Celsius und +10 Grad Celsius auf. Es sind Fälle bekannt geworden, in denen sich u. a. folgende Symptome entwickelt haben ‚Grabenfuß‘ bei Temperaturen zwischen +12 und +14 Grad.

- Mangelnde Mobilität. Bei unzureichender Beweglichkeit kommt es zu einer verminderten Durchblutung des Gewebes und folglich zu einer Verringerung der Hautbarriere und einer Zunahme der Kälteeinwirkung.

Pathogenese des Fußgrabens.

Ein Temperaturabfall und eine längere Exposition der Haut gegenüber niedrigen Temperaturen führt zu einer dauerhaften Kontraktion der glatten Muskelfasern in der Gefäßwand. Diese Kontraktion verstärkt sich dann und breitet sich auf Kapillaren mit größerem Radius und dann auf Arteriolen und Venen aus.

In der Folge verringert sich der Blutfluss, was zu einer verstärkten Gerinnung und Mikrothrombose führt.

Der Stoffwechsel in den betroffenen Geweben verlangsamt sich und es kommt zu hypoxischen Gewebeschäden (Kreislaufhypoxie) und trophischen Störungen (Hautläsionen, Blasen, in schweren Stadien Nekrose).

Stress und Überanstrengung, wie sie bei Soldaten zu beobachten sind, tragen ebenfalls zum Rückgang der Immunität bei.

Ursachen

Grabenfuß tritt auf, wenn sich Soldaten längere Zeit in hoher Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit niedrigen Temperaturen, aber nicht unter Null, aufhalten. Erhöhte Luftfeuchtigkeit spielt eine entscheidende Rolle, da sie die Wärmeisolationseigenschaften der Kleidung beeinträchtigt und zum Durchnässen des Schuhwerks beiträgt. Schäden entstehen oft schon bei Temperaturen zwischen +5°C und +10°C. Ein Temperaturabfall zwischen +2°C und +5°C kann eine schwere Form der Krankheit auslösen, die zu Nekrosen führt.

Mangelnde Mobilität ist ein weiterer wichtiger Faktor. Bei Militärangehörigen tritt die Krankheit häufiger nach längerem Aufenthalt in den Schützengräben im zeitigen Frühjahr oder Spätherbst auf. Ein ähnlicher Zustand, der als Immersionsfuß bekannt ist, tritt auf, wenn die Betroffenen nach Schiffsunglücken, kleineren Schiffsunglücken, Überschwemmungen und anderen wasserbedingten Ereignissen längere Zeit in kaltem Wasser liegen.

In Friedenszeiten leiden Fischer, Skifahrer, Bergsteiger und Wanderer, die mehrtägige Wanderungen unternehmen, unter dem Grabenfuß. Wenn die oben genannten Bedingungen zusammentreffen, kann die Krankheit auch bei regelmäßiger Fußerwärmung auftreten. Niedrige Temperaturen und Frost gelten als ungünstige Bedingungen für das Auftreten der Krankheit – in solchen Fällen spricht man eher von Erfrierungen als von Grabenfüßen.

Pathogenese

Ein Absinken der Gewebetemperatur führt zu einem Anstieg der Spannung der glatten Muskelfasern in der Gefäßwand. Es kommt zu einer anhaltenden Gefäßverengung. Dies führt zu einer Beeinträchtigung des Blutflusses, zunächst im Kapillarnetz und dann auf der Ebene der kleineren Arterien und Venen. Wenn die Temperatur weiter sinkt, verdickt sich das Blut in den Gefäßen und kommt nicht mehr in Bewegung. Die Bestandteile verklumpen und es bilden sich Blutgerinnsel.

Die Stoffwechselprozesse in den Zellen werden zunächst aktiviert und dann verlangsamt. Anhaltend niedrige Temperaturen führen zu einem hypoxischen Kreislauf, der trophische Störungen unterschiedlichen Schweregrades bis hin zur Nekrose verursacht und zu sekundären Entzündungen beiträgt. Ödeme entstehen durch den Austritt von Flüssigkeit aus den Gefäßen in das Gewebe und eine lokale Azidose. Die peripheren Nerven sind beim Grabenfuß besonders betroffen – die Kombination aus Kälte und gestörter Durchblutung führt zu einer Degeneration der Myelinscheiden und einer anschließenden Neuropathie.

Behandlung und Prognose

Die Behandlung ist konservativ. Sie besteht darin, die Gliedmaßen zu schonen und zu entlasten, sie für einen Zeitraum von 3 bis 4 Wochen ruhig zu stellen und physiotherapeutische Behandlungen, Massagen und Bewegungstherapie zu verordnen.

Die Vorbeugung besteht in einer engmaschigen ärztlichen Überwachung der Rekruten (Behandlung von Plattfüßen) sowie dem Tragen von gut gewähltem, vernünftigem Schuhwerk.

Literaturhinweise: Kramarenko G. N. Pathologische Verschiebung der Mittelfußknochen durch übermäßige Belastung, Orthop. and Traumatology, Nr. 1, S. 60, 1971; Reinberg S. A. Radiodiagnose von Knochen- und Gelenkerkrankungen, Bd. 2, S. 107, M., 1964; Deutschlander C. tiber entzündliche Mittelfussgeschwiilste, Arch. klin. Chir., Bd. 118, S. 530, 1921, Bibliogr.; Ziesсhe H. W. Klinik und Rontgen-bild der Marschfrakturen, Z. Militarmed., Bd. 8, S. 289, 1967.

С. S. Tkachenko; G. A. Zedgenidze, S. A. Reinberg (r.).

Wie man die Krankheit erkennt – Beschreibung des klinischen Bildes

Die Krankheit betrifft hauptsächlich die Arterien und die Störung des normalen Blutflusses in ihnen. Kalte Füße und längerer Aufenthalt in feuchter Umgebung sind die erste Ursache für diese traumatische Erkrankung. Die ersten Symptome sind sehr vage und es ist schwierig, die Schwere der Erkrankung in einem frühen Stadium zu erkennen. Anfänglich ist ein unbestimmter Schmerz in den Füßen zu spüren und die Muskeln sind sichtbar geschwächt. Die Füße sind sichtbar geschwollen. Die Farbe der Haut verändert sich und wird blau. Zu Beginn der Erkrankung ist die Haut an den Füßen leicht verfärbt, blass, fühlt sich feucht an und ist kalt. Der Puls ist tastbar, aber schwach und kaum wahrnehmbar. Bei dieser Verletzung hat der Krankheitsverlauf eine klare Abfolge. Zuerst reagieren die Nerven und Muskeln auf die Kälte und Nässe, erst dann treten die äußeren Krankheitszeichen an der Haut auf.

Patienten mit dieser Diagnose berichten von einem vorübergehenden Taubheitsgefühl in den Beinen und Schmerzen beim Versuch, die Haut zu reiben. Dies ist besonders nachts unangenehm.

Grabenfuß ist eine Krankheit, die nicht nur die unteren, sondern auch die oberen Gliedmaßen befallen kann.

Wird die Krankheit vernachlässigt und unbehandelt gelassen, kann dies tragische Folgen haben. In der Regel suchen die Patienten jedoch Hilfe, sobald äußere Symptome festgestellt werden und Schmerzen unbekannter Art auftreten, die mit einer Schwäche des Muskelgewebes einhergehen.

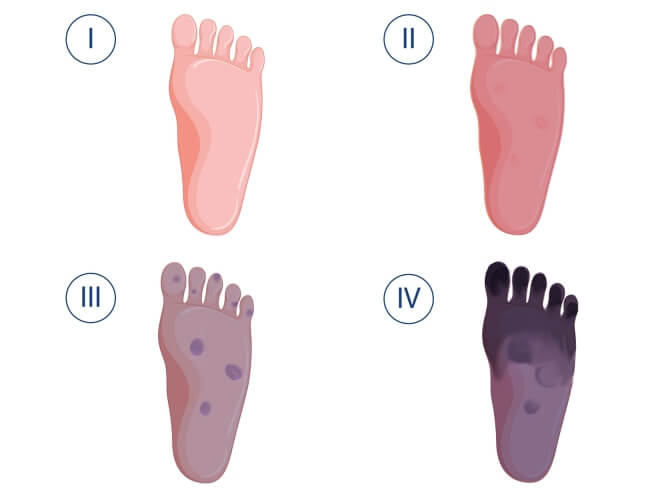

Stadien und Schweregrade der Krankheit

Mediziner sprechen von vier Stadien der Erfrierungen. Das erste Stadium tritt innerhalb weniger Wochen auf, wenn Sie bei kaltem Wetter regelmäßig nasse Schuhe tragen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der erste Grad bereits am dritten Tag nach dem Tragen von kalten und nassen Schuhen auftritt. Zu Beginn der Erkrankung kommt es zu spontanen Schmerzen in beiden Gliedmaßen. Diese sind besonders in den Zehen spürbar. Die Patienten haben Schwierigkeiten beim Gehen und versuchen, nur auf den Fersen zu gehen. Die Füße verlieren allmählich ihre Empfindlichkeit. Fehlende Reaktion auf den Achillessehnenreflex beim Test mit einem Medizinhammer. Die Muskelschwäche in diesem Stadium ist nicht auf arterielle Läsionen zurückzuführen.

Auf das erste Stadium folgt kurz darauf das zweite Stadium. Der Grabenfuß wird von einer starken Schwellung der Füße begleitet. Die Haut an den Zehen beginnt sich zu röten. Die Rötung kann sich bis in den Bereich der Wadenmuskeln ausweiten.

Patienten, die sich mit primären und sekundären Verletzungssymptomen zur Behandlung vorstellen, werden sicher behandelt.

Patienten mit Verletzungen im Stadium 3 sind selten. Das liegt daran, dass niemand abwartet, bis es schlimmer wird, und rechtzeitig einen Arzt aufsucht. Im Stadium 3 bilden sich Blasen auf der Haut, aus denen dunkle Flüssigkeit austreten kann. Diese platzen auf und bilden einen dicken Schorf. Diese Nekroseerscheinung kann sich weit und tief ausbreiten. Mit der Zeit verwandelt sich der Schorf in unangenehme Geschwüre, die sehr schwierig und zeitaufwändig zu behandeln sind.

Stadium 4 gilt als das schwierigste und gefährlichste. Das Hautgewebe ist stark angegriffen und es kommt zu schweren Nekrosen. Infolgedessen kommt es zu einer anaeroben Infektion und zur Entwicklung von Gangrän. In diesem Fall gibt es keine Möglichkeit, die Füße und Beine des Betroffenen zu retten.

Für wen besteht die Gefahr einer ‚Erfrierung ohne Erfrierung‘?

Ist es möglich, auch ohne Angler oder begeisterter Reisender zu sein, an dieser Krankheit zu erkranken? Ja, das kann man, und zwar aus folgenden Gründen.

Wir alle denken, dass Erfrierungen nur bei Minusgraden auftreten können. Es gibt jedoch Fälle, in denen die Krankheit bei 14-16 Grad Celsius auftrat!

Im Jahr 1998, während des Glastonbury-Musikfestivals im Juni, sahen die Ärzte jeden Tag etwa 90 Patienten mit dem Trench-Foot-Syndrom.

In der Großstadt reicht es im Herbst und im Frühjahr aus, ein paar Stunden in feuchten Schuhen zu laufen, wenn die Außentemperatur unter +8 Grad Celsius liegt.

Langes Stehen führt übrigens zu einem Blutstau in den Beinen, zu geschwollenen Füßen und einer Verschlechterung der Blutzirkulation. Wer in der Hauptstadt lebt, kennt das! Lange Fahrten mit der U-Bahn (man steht auf den Füßen und kann die Position nicht wechseln), enge Schuhe, schlammige Straßen usw. Auch Stress und Überanstrengung tragen zum allgemeinen Verfall der körpereigenen Immunität bei.

Die ersten Symptome sind sehr vage; nicht jeder bemerkt sie überhaupt. Zu Beginn der Krankheit verfärbt sich die Haut an den Füßen leicht, ist blass, fühlt sich feucht an und ist kalt. Die Betroffenen selbst berichten über ein vorübergehendes Taubheitsgefühl in den Füßen und Schmerzen, vor allem in den Zehen, sowie über ein Kribbeln oder Zucken beim Versuch, die Haut zu reiben. Dies kann tagelang andauern, und wenn Sie weiterhin regelmäßig bei kaltem Wetter nasse Schuhe tragen, kann die Erkrankung fortschreiten. Die Patienten haben Schwierigkeiten beim Gehen und versuchen, nur auf der Ferse zu laufen. Die Füße verlieren allmählich die Empfindlichkeit von den Zehenspitzen an.

Kurze Zeit nach Stadium I folgt Stadium II. Die Füße schwellen an und die Haut verfärbt sich zunächst blau, dann ab den Zehenspitzen und weiter nach oben hin rot. In diesem Stadium sucht in der Regel jeder einen Arzt auf und wird geheilt.

Wie wird der Grabenfuß behandelt?

Die Behandlung zu Hause ist im ersten und zweiten Stadium möglich.

- Als Erstes sollten die Füße sanft erwärmt werden, jedoch ohne Verwendung von Elektro- oder Heizgeräten. Es können Wodka-Kompressen aufgelegt werden.

- Nehmen Sie Medikamente mit schmerzstillender Wirkung ein.

- Wenn Sie feststellen, dass es schlimmer wird: die Schmerzen lassen nicht nach, die Füße sind kalt und die Farbe ist unregelmäßig, müssen Sie sofort zum Arzt gehen.

- Wenn sich Blasen auf der Haut bilden und aufplatzen, ist dies ein weiterer wichtiger Grund, einen Arzt aufzusuchen.

Ursachen

- Frühere Kälteverletzungen;

- Unbeweglichkeit und unbequeme Körperhaltung über einen längeren Zeitraum;

- Nasse oder enge Schuhe und Kleidung;

- Hunger;

- Übermäßige körperliche Anstrengung;

- verminderte körpereigene Abwehrkräfte

- chronische Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen der unteren Gliedmaßen;

- schwitzende Füße;

- Schwere Verletzungen mit Blutverlust.

Bei einer Lufttemperatur von unter -10 ºC kommt es zu Erfrierungen, weil die Kälte direkt auf das Hautgewebe einwirkt. Die meisten Erfrierungen treten bei Lufttemperaturen zwischen -10 ºC und -20 ºC auf. Dies führt zu einer Verengung der kleinen Blutgefäße, was den Blutfluss verlangsamt und die Gewebeenzyme hemmt. Erfrierungen an Fingern und Zehen sind am häufigsten.

- Meteorologische Bedingungen. Erhöhte Luftfeuchtigkeit – je höher die Luftfeuchtigkeit, desto größer ist die Wärmeleitfähigkeit von Haut, Luft, Kleidung und Schnee. Trockene Luft ist ein schlechter Wärmeleiter. Wind – die Wärmeübertragung in der Umgebungsluft ist im Ruhezustand viel langsamer als im Wind.

- Faktoren, die die Blutzirkulation mechanisch blockieren, z. B. enge oder komprimierende Kleidung oder eng anliegende Schuhe.

- Faktoren, die den lokalen Gewebewiderstand verringern: frühere Erfrierungen, Unbeweglichkeit und übermäßige Beugung der Gliedmaßen, Lähmungen der Gliedmaßen, Gefäßerkrankungen der Gliedmaßen, trophische Veränderungen der Gliedmaßen.

- Faktoren, die die allgemeine Immunität verringern:

- Bei -30 °C und darunter sowie bei Kontaktfrösten ist die direkte Einwirkung der niedrigen Temperaturen auf das Gewebe von Bedeutung, die zu Vereisung und Zelltod führt.

- In diesem Fall kommt es zunächst zu einer extrazellulären und dann zu einer intrazellulären Kristallisation, begleitet von einer Ausfällung von Lipoproteinen, einer Störung der kolloidalen Struktur von Proteinen, Mucoproteinen und einer Denaturierung von Proteinen, d. h. von irreversiblen Auswirkungen.

Klassifizierung und klinische Erscheinungsformen.

Das erste Symptom einer Erfrierung ist das Auftreten einer Blässe an der betroffenen Stelle, begleitet von zunehmenden Schmerzen und Kribbeln. Die Schmerzen nehmen zunächst an Intensität zu, klingen aber bei weiterer Kälteeinwirkung allmählich ab. Der betroffene Bereich wird gefühllos und es kommt zu Empfindungsstörungen. Wenn Gliedmaßen betroffen sind, ist ihre Funktion beeinträchtigt. Wenn Sie zum Beispiel Erfrierungen an den Fingern haben, können Sie diese nicht mehr bewegen. Die Haut wird hart und kalt. Auch die Farbe der Haut weist auf Erfrierungen hin. Sie wird bläulich, gelb oder weiß und hat einen tödlichen wachsartigen Belag.

Klassischerweise werden weltweit vier Grade von Erfrierungen unterschieden, die sich nach der Tiefe der Gewebeschädigung richten:

Grad 1.. Gekennzeichnet durch Rötung, Taubheitsgefühl der Haut und Schwellung. Die Gewebeschäden beschränken sich auf die Epidermis. Es tritt kein Gewebetod auf. Möglicherweise verbleibende Ablösung der trockenen Epidermis. Brennende und stechende Schmerzen, Gefühlsstörungen im erfrorenen Bereich, Schwellung der Haut mit marmoriertem Muster. Bei Erwärmung verfärbt sich die Haut von blass nach rot, es kann zu leichten Schwellungen und Schuppungen kommen. Eine vollständige Genesung tritt jedoch nach einigen Tagen ein.

Grad II. Sie ist durch die Bildung von Blasen mit klarem Inhalt gekennzeichnet, um die sich Rötungen und Schwellungen bilden. Die Patienten klagen über Juckreiz, Brennen und Blasenbildung auf der Haut in den ersten zwei Tagen. Die Erfrierungen sind weiterhin sehr schmerzhaft und die Schwellung reicht über die betroffene Stelle hinaus. Die vollständige Heilung erfolgt in der Regel innerhalb von 3-4 Wochen.

Grad 3. Tiefere Gewebeschäden führen zu Blasen mit hämorrhagischem (blutigem) Inhalt als Folge der Schädigung der Endgefäße der Dermis und des darunter liegenden Adergeflechts (Abbildung 8). Der Patient leidet unter unerträglichen, lang anhaltenden Schmerzen. Die Haut um die Läsion herum verfärbt sich violett. Blasen sind selten, und die Schwellung ist beträchtlich und reicht über die lädierte Haut hinaus. Alle Symptome einer Sensibilisierung sind nicht vorhanden. Die Haut und das subkutane Fettgewebe sterben ab. Das abgestorbene Gewebe wird schwarz und trennt sich vom lebenden Gewebe, wo eitrige Läsionen auftreten. Der entstandene Gewebedefekt heilt durch sekundäre Gewebespannung innerhalb von 40-60 Tagen ab.

Erfrierungen

Erfrierungen sind die mildeste Form von Kälteverletzungen Überblick über Kälteverletzungen Kälteeinwirkung kann zu einer Senkung der Körpertemperatur (Hypothermie) und zu fokalen Weichteilverletzungen führen. Zu den nicht-erfrierenden Gewebeverletzungen gehören der Kältekrampf und der Grabenfuß. Lesen Sie mehr . Die betroffenen Bereiche werden taub, geschwollen und verstopft. Die Behandlung besteht in einer Erwärmung, die mit Schmerzen und Juckreiz einhergeht. In seltenen Fällen bleibt eine leichte Kälteüberempfindlichkeit über Monate oder Jahre bestehen, ohne dass das darunter liegende Gewebe geschädigt wird.

Längere Kälteeinwirkung unter feuchten Bedingungen kann zur Entwicklung eines Fußgrabens führen. In der Regel sind periphere Nerven und Blutgefäße betroffen; in schweren Fällen können auch Muskel- und Hautschäden auftreten.

Zu Beginn ist der Fuß blass, geschwollen, taub, kalt und feucht. Bei Patienten, die viel laufen, kann sich eine Mazeration des Fußgewebes entwickeln. Die Mazeration verursacht eine Rötung der Haut, Schmerzen und häufig eine Überempfindlichkeit gegenüber leichten Berührungen, die 6-10 Wochen lang anhalten kann. Die Haut kann eitern und einen schwarzen Schorf bilden. In der Regel entwickelt sich eine autonome Dysfunktion, die sich in vermehrtem oder vermindertem Schwitzen, vasomotorischen Veränderungen und lokaler Überempfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen äußert. Außerdem kommt es zu Muskelschwund, Dysästhesie oder Anästhesie, die mit der Zeit chronisch werden können.

Der Entstehung von Fußgräben kann man vorbeugen, indem man lockeres Schuhwerk trägt, Füße und Schuhe trocken hält und die Socken häufig wechselt.

Die sofortige Behandlung besteht darin, die Füße in warmem Wasser (37-40 °C) zu erwärmen und sterile Verbände anzulegen. Der Konsum von Nikotin sollte vermieden werden. Chronische Neuropathie ist schwierig zu behandeln, und es kann versucht werden, Amitriptylin zu verabreichen (siehe Neuropathische Schmerzen: Behandlung Neuropathische Schmerzen werden durch eine Schädigung oder Funktionsstörung des peripheren oder zentralen Nervensystems verursacht und nicht durch die Stimulation von Schmerzrezeptoren. An neuropathische Schmerzen sollte gedacht werden, wenn. Lesen Sie mehr ).

Einfrieren

Erfrieren ist die mildeste Form der Kälteschädigung Überblick über Kälteverletzungen Kälteeinwirkung kann zu einem Absinken der Körpertemperatur ( Hypothermie ) und zu fokalen Weichteilverletzungen führen. Zu den nicht-erfrierenden Gewebeverletzungen gehören Kältekrämpfe, Grabenfuß. Lesen Sie mehr über . Die betroffenen Bereiche werden taub, geschwollen und verstopft. Die Behandlung besteht in einer Erwärmung, die mit Schmerzen und Juckreiz einhergeht. In seltenen Fällen besteht eine leichte Kälteüberempfindlichkeit über Monate oder Jahre hinweg, ohne dass das darunter liegende Gewebe geschädigt wird.

Längere Kälteeinwirkung unter feuchten Bedingungen kann zur Entwicklung eines Fußgrabens führen. In der Regel werden periphere Nerven und Blutgefäße geschädigt; in schweren Fällen können auch Muskel- und Hautschäden auftreten.

Zu Beginn ist der Fuß blass, geschwollen, taub, kalt und feucht. Bei Patienten, die viel laufen, kann sich eine Mazeration des Fußgewebes entwickeln. Die Mazeration verursacht eine Rötung der Haut, Schmerzen und häufig eine Überempfindlichkeit gegenüber leichten Berührungen, die 6-10 Wochen anhalten kann. Die Haut kann eitern und einen schwarzen Schorf bilden. In der Regel entwickelt sich eine autonome Dysfunktion, die sich in vermehrtem oder vermindertem Schwitzen, vasomotorischen Veränderungen und lokaler Überempfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen äußert. Außerdem kommt es zu Muskelschwund, Dysästhesie oder Anästhesie, die mit der Zeit chronisch werden können.

Die Entwicklung eines Fußgrabens kann verhindert werden, indem man lockeres Schuhwerk trägt, Füße und Schuhe trocken hält und die Socken häufig wechselt.

Die sofortige Behandlung besteht darin, die Füße in warmem Wasser (37-40 °C) zu erwärmen und dann einen sterilen Verband anzulegen. Nikotinkonsum sollte vermieden werden. Chronische Neuropathie ist schwierig zu behandeln, und es kann versucht werden, Amitriptylin einzusetzen (siehe Neuropathische Schmerzen: Behandlung Neuropathische Schmerzen werden durch eine Schädigung oder Funktionsstörung des peripheren oder zentralen Nervensystems verursacht und nicht durch die Stimulation von Schmerzrezeptoren. An neuropathische Schmerzen sollte gedacht werden, wenn. Lesen Sie mehr ).

Lesen Sie mehr:- Widder an den Beinen.

- Foto: Diabetische Fersen.

- Foto des rechten Beins.

- Foto von geschabten Füßen.

- Foto des Ellbogens am Fuß.

- Foto des Knöchels.

- X-förmige Beine Foto.

- Das Ligamentum pubicum, wo es sich befindet Foto.